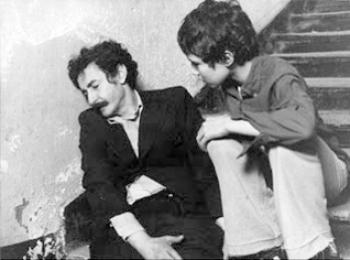

Mohamed Zinet est un artiste comme on n’en fait plus. Sa liberté de ton, son engagement, sa méticulosité son application, sa sensibilité faisaient de lui le parangon monumental du sacerdoce des arts. Parce que Zinet, nonobstant sa nature fluette, son regard profond mais un tantinet malicieux et ses bacchantes fournies, était un inspiré une sorte de moine ou d’anachorète fignolant en solitaire, jusqu’à la perfection, son œuvre ou celle qu’on lui proposait. Il faut souligner que l’homme à été à bonne école. Celle de la révolution d’abord en tant qu’officier de l’ALN. Blessé il est envoyé à Tunis où il participa avec de nombreux compagnons, Mustapha Kateb, Allel Al Mouhib, Mohamed Boudia et tant d’autres, à la création de ce qui allait devenir plus tard l’ossature du Théâtre National Algérien, après un stage, en 1959, au Berliner Ensemble de Bertolt Brecht et de Hélène Weigel en RDA ensuite. Il a campé le rôle de Lakhdar dans l’adaptation de Jean Marie Serreau du « Cadavre encerclé » de Kateb Yacine. Après l’indépendance, il a pris part à la création de Casbah films en 1964. Il a été assistant réalisateur de « La bataille d’Alger » de Gillo Pentecorvo et de « Mains libres » d’Ennio Lorenzini. Dans les années soixante-dix, Zinet fera des apparitions dans « Le bougnoul » de Daniel Moosmann (1974), « Dupont Lajoie » d’Ives Boisset, « La vie devant soi » de Moshe Mizrahi (1977) , « Robert et Robert » de Claude Lelouch (1978) et « Le coup de sirocco » d’Alexabdre Arcady » (1979. Mohand Amokrane Zinet est surtout connu pour son chef-d’œuvre « Tahia ya didou », un film culte, une comédie inclassable mais qui n’a jamais eu de sortie véritable. « Ce film dont personne ne semble savoir où se trouve le négatif » comme le regrette le cinéaste Merzak Allouache qui rappelle qu’ « il est urgent et impératif de retrouver le négatif et le restaurer ». Né en 1932 à Alger et mort le 10 avril 1995 dans un hôpital psychiatrique de la banlieue parisienne, il serait farfelu de chercher à Zinet une filiation artistique où de lier son talent à un quelconque réalisateur. Zinet c’est Zinet point barre. Il doit sans doute son apprentissage à une école mais il s’en est aussitôt émancipé par son approche dramatique qui était bien différente. A l’occasion d’un hommage que lui rendait le Centre Culturel Algérien de Paris, au mois de décembre 2008, Yasmina Khadra, alors directeur de cet établissement, eut pour l’artiste ces mots, ne sachant pas si l’hommage en question était rendu « au martyrs de la générosité au fou illuminé ou bien à cet homme splendide mort pour avoir eu du talent dans un monde qui en était dépourvu ». Zinet est aussi l’auteur d’une pièce inédite intitulée « Tibelqechoudhin » traduite par « L’homme aux brindilles ».

“ Tahia ya didou » un objet filmique non identifié ”

« L’inclassable Tahya Ya Dido, manifeste une esthétique filmique et sonore inédite dans le répertoire des films made in Algeria. Sonorités stridentes, objets brillants bigarrés, montage de plans aléatoires conjuguent une position où l’inquiétante sensation d’étrangeté se mélange à l’enthousiasme de découvrir la ville d’Alger par un prisme dissemblable, partagé entre fantasme et réalité. Les formats filmiques abordés et les traitements visuels liés à la performance du poète Momo concèdent à l’art vidéo ses fondements. Visible par des circuits restreints, l’objet filmique non identifié de Mohamed Zinet dans le cinéma algérien, des années soixante-dix à nos jours, oscille entre désir et douleur à libérer cet incongru et latent, le cri immuable d’un poète isolé devenu fou par l’errance, le conduisant à la perte des repères sociétaux et culturels. Il invoque un processus qui érige un système aliénant et inhérent à la condition urbaine. Quand il s’approche, c’est pour nous livrer l’intimité des rues, de la casbah, des bouts de vies au café et au marché ; quand il s’éloigne, par des élévations de vues aériennes, il transcende la ville à travers Momo par ses poèmes élogieux et révélateurs sur l’état de la ville d’Alger. L’expérience filmique glisse vers l’expérience plastique à travers l’animation des dessins du peintre M’hamed Issiakhem et des illustrations documentant l’histoire de la colonisation et de la guerre. Le regard construit une dualité temporelle lorsqu’il offre à choisir entre « pont et destin » éclairé par la lumière du présent, le passé se dirige vers un futur inconnu et sombre. Il achève « Vive la folie quand le sage est en vacances » d’un rire qui dénonce son éloignement par les médiocrités ambiantes, dès lors l’innocence infantile prend place et condamne alors le génie du poète à l’oubli ». Zinet est, pour au moins trois générations qui ont su l’apprécier à sa juste valeur et non s’en servir comme faire valoir, un artiste total. Un artiste désintéressé de tout sauf de son art et il l’a porté en bandoulière jusqu’à la mort dans un…asile psychiatrique loin de son pays. Il a porté son viatique tragique en ricanant de tout. Saurions-nous trouver la voie pour le faire connaître à ceux qui l’ont point connu et le rappeler à ceux qui s’en sont détournés au moment où il avait besoin d’eux à ses côtés pour tout simplement lui parler de son Algérie qu’il a aimée par-dessus tout ?

S.A.H