Le verbe chez les Kabyles est indubitablement le creuset de Tamusni (la connaissance). Il force l’écoute et le respect.

Par S. Ait Hamouda

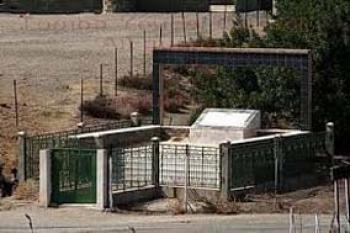

Déjà en son temps, Ibn Khaldoun prend la mesure de ce qu’était, sociologiquement et historiquement, la société amazighe : «L’histoire a pour véritable objet de nous faire comprendre l’état social de l’homme, c’est-à-dire la civilisation et de nous apprendre les phénomènes qui s’y rattachent naturellement, à savoir la vie sauvage, l’adoucissement des mœurs, l’esprit de famille et de tribu, les divergences de supériorité que les peuples obtiennent les uns sur les autres et qui amènent la naissance des empires et des dynasties, les distinctions des rangs, les occupations auxquelles les hommes consacrent leurs travaux et leurs efforts, telles que les professions lucratives, les métiers qui font vivre, les sciences, les arts, enfin tous les changements que la nature des choses peut opérer dans le caractère de la société ». Et tout cela, les poètes kabyles, singulièrement, les griots ou les ménestrels, les imedyazen (les poètes), et du Maghreb en général, l’ont chanté. Mouloud Mammeri, pour sa part, disait : «Quand je regarde en arrière, je n’ai nul regret, je n’aurai pas voulu vivre autrement… De toutes les façons, un fantasme n’est jamais que cela. Je ne me dis pas : J’aurais voulu être un citoyen d’Athènes au temps de Périclès, ni un citoyen de Grenade sous les Abencérages, ni un bourgeois de la Vienne des valses. Je suis né dans un canton écarté de haute montagne, d’une vieille race qui, depuis des millénaires, n’a pas cessé d’être là avec les uns, avec les autres… qui, sous le soleil ou la neige, à travers les sables garamantes ou les vieilles cités du Tell, a déroulé sa saga, ses épreuves et ses fastes, qui a contribué dans l’histoire, de diverses façons, à rendre plus humaine la vie des hommes. Les tenants d’un chauvinisme souffreteux peuvent aller déplorant la trop grande ouverture de l’éventail : Hannibal a conçu sa stratégie en punique ; c’est en latin qu’Augustin a dit la cité de Dieu, en arabe qu’Ibn Khaldoun a exposé les lois des révolutions des hommes. Personnellement, il me plait de constater, dès le début de l’histoire, cette ample faculté d’accueil. Car il se peut que les ghettos sécurisent, mais qu’ils stérilisent c’est sûr. C’est par là que je voudrais finir. Ceux qui, pour quitter la scène, attendent toujours d’avoir récité la dernière réplique à mon avis se trompent : il n’y a jamais de dernière réplique – ou alors chaque réplique est la dernière – on peut arrêter la noria à peu près à n’importe quel godet, le bal à n’importe quelle figure de la danse. Le nombre de jours qu’il me reste à vivre, Dieu seul le sait. Mais quelque soit le point de la course où le terme m’atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que quelque soient les obstacles que l’histoire lui apportera, c’est dans le sens de sa libération que mon peuple – et avec lui les autres – ira. L’ignorance, les préjugés, l’inculture peuvent un instant entraver ce libre mouvement, mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l’on distinguera la vérité de ses faux semblants. Tout le reste est littérature». Et voilà que nous sommes amenés quoiqu’on fasse de parler de littérature et d’un personnage haut en couleur et en sonorité il s’agit du barde Youcef Oukaci. «Tous ceux qui ont abordé le griot, l’ont fait en tant que sage, poète et fédérateur. Tandis que moi, j’ai développé un autre aspect qui est celui de cavalier», écrit M. Mohamed Ghobrini, journaliste écrivain, dans sa communication intitulée «Youcef Oukaci, le cavalier poète». Selon l’écrivain, «la particularité de sa poésie, c’est que dans ses poèmes, on découvre un aspect guerrier. Ce qu’on ne découvre pas chez les poètes kabyles connus». Donc le poète, né à Ath Guarreth aux environs de 1680, selon l’estimation de Mouloud Mammeri, est investi d’une autorité très large. Il est présent dans toutes les situations de la vie active, non seulement dans sa tribu (Ath Djennad), mais dans toutes les tribus environnantes, souligne le biographe. Il est fédérateur, précise M. Ghobrini, «dans la mesure où parfois, sa présence suffit pour le règlement des conflits. Et la plupart du temps, sa décision est presque irrévocable. Il a atteint une telle notoriété que même les villages qui sont d’autres régions de la Kabylie, le sollicitent pour intervenir et séparer des antagonistes (…) Il lui arrive, parfois même, de prendre part dans les combats, dans le but unique de dissuader les parties en conflit.» Parlant de Youcef Oukaci le guerrier, l’écrivain appuie que «ce dernier ne se désarme pas devant une situation telle que les combats menés principalement contre les troupes turques, qui voulaient rentrer dans sa région. Il n’a non plus jamais accepté le fait accompli. Il a combattu toute forme d’oppression d’où qu’elle vienne». Youcef Oukaci, ajoute-t-il, «est devenu par la force des choses non seulement une source incontournable dans tous les conflits, mais aussi une force qui a presque mis fin aux velléités turques qui usèrent de tous les subterfuges pour pénétrer la région des Ath Djennad. Les forces en présence l’ont obligé à prendre les choses en main, en préservant l’influence étrangère et son pouvoir beylical.» En fait, le poète n’est pas seulement versificateur mais aussi combattant, guerrier. Selon Mouloud Mammeri, «On peut considérer Youssef OuKaci des Aït Jennad comme le représentant typique de la poésie d’un âge : celui qui a précédé l’occupation de la Kabylie par les troupes françaises au milieu du XIXe siècle. Il n’est pas lettré ; la poésie chez lui est un don (…) Ses tables des valeurs, ses connaissances sont celles des hommes communs de son temps». Youcef OuKaci (Yusef U Qasi) était un grand poète kabyle du XVIe – XVIIe siècle. Né dans les années 1680, appartenant à la tribu des At Jennad dans un petit village qui se nomme Ait Gouaret en Grande Kabylie, il est dans la tradition orale le plus ancien poète kabyle connu. Il est l’auteur de nombreuses compositions poétiques, dont certains vers sont encore de nos jours cités faisant autorité. Voyageant à travers la Kabylie, il a également rapporté et commenté comme témoins de son temps, portant un regard parfois manichéen, les péripéties de ces contemporains. De sa poésie transparaît, donc, la société kabyle de l’époque, droits coutumiers, code de l’honneur, ou encore identité et guerre tribale. Doué d’un large savoir oral, le poète, par la suite considéré comme figure sainte, portait le titre d’amusnaw, sage savant et bénéficiait ainsi d’une large audience auprès de la population. Il pouvait donc notamment jouer le rôle d’intermédiaire dans divers conflits et aurait ainsi permis de mettre fin au conflit tribal opposant sa tribu et celle, devenue amie, des At Yenni. Il serait mort dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Son tombeau se trouve à Aït Gouaret, dans la commune de Timizart, daïra de Ouaguenoun. Dans l’ouvrage de Mouloud Mammeri «poèmes kabyles anciens», la première partie est entièrement consacrée à Youcef Oukaci, dont les vers, à nos jours, servent d’ornement, d’arguments et de consolidation dans nos échanges quotidiens». Il est incontestable que nos poètes, depuis Youcef Oukaci et de tous les autres, se présentaient comme des éternels mutins, ils étaient séditieux contre l’ordre quel qu’il soit tout en tenant à la tradition locale qui leur traçait les lignes à ne pas transgresser. Ils furent vigiles jaloux de la préservation de leur patrimoine historique, sociologique, culturel et identitaire séculaire.

S.A.H