Les massifs du Djurdjura et de l’Aurès font partie de deux ensembles orographiques distincts de l’Algérie du Nord : l’Atlas tellien et l’Atlas saharien. De même, leurs positions latitudinales respectives leur confèrent des paysages et des biotopes très variés. Plus que des écosystèmes et des source intarissables de biodiversité- où la faune et la flore sont citées en exemple, protégées et promues en éléments de recherche universitaire dans le cadre de la politique des parcs nationaux-, ces deux montagnes sont aussi et surtout des lieux d’habitat pour des hommes, les berbères, qui ont défié la rudesse du climat, apprivoisé les difficultés du relief et chanté la beauté et la féerie des pics et des vallons. Jusqu’aux bouleversements coloniaux de la fin du 19e siècle, un équilibre laborieusement et intelligemment arraché a pu s’établir sur ces lieux entre l’homme et la terre en vue d’asseoir une stratégie de survie dont les enseignements se transmettent de génération en génération.

Par Amar Naït Messaoud

Dans les moments les plus durs de l’histoire du pays-guerres, épidémies, sécheresse-ses hommes et ses femmes ont redoublé d’ingéniosité et de doigté pour tirer le maximum de nourriture, d’eau et de matériaux de ces chétifs pitons granitiques.

À partir de deux reportages effectués sur les deux massifs en question, nous nous proposons de présenter ici quelques points géographiques et des paysages qui n’ont pas manqué de subjuguer les visiteurs, les touristes et tous ceux pour qui le mot « nature » comporte encore son poids de séduction et de magie.

La porte du col de Tirourda

Parmi les brèches et les anfractuosités creusées par dame nature dans le roc de la chaîne du Djurdjura, le col de Tirourda est l’une des plus majestueuses. Elle fait partie des entrées réalisées par le travail de l’orogenèse pendant les ères du trias et du jurassique, il y a plus de cent millions d’années. En tous cas, c’est le passage de montagne- en route carrossable, la RN 15- le plus élevé d’Algérie du haut de ses 1750 m. La RN15, qui commence à partir de Oued Aïssi (Tizi Ouzou), monte sans relâche sur 56 Km jusqu’au col de Tirourda pour subir sa plus vertigineuse inflexion qui la conduira dans la plaine de Chorfa (Bouira) sur les rives de la Soummam.

Porte mythique par excellence pour les habitants de la Haute Kabylie, on l’appelle souvent Tizi tout court, c’est-à-dire Le Col, un nom propre qui se suffit à lui-même parce qu’il est unique en son genre de par la forte altitude qui le caractérise et les difficultés qui en résultent. Cette ouverture constitue le passage obligé de la route, la RN 15, taillée dans le roc de la montagne sur pas moins de sept kilomètres. A la sortie de la maison cantonnière de Tizi Ldjamaâ, la route serpente en jugulaire sur la façade ouest de la montagne, suspendue entre ciel et terre. La route est crevassée à plusieurs endroits et s’affaisse carrément en certains points en raison des exploitations permanentes de carrières d’extraction de pierres. De ces dernières déboulent des blocs de plusieurs quintaux, voire de plusieurs tonnes, qui atterrissent violemment sur la route goudronnée. Il arrive même qu’une grosse pièce obstrue la route pendant quelques heures avant que des ouvriers la cassent et la fragmentent en plusieurs morceaux.

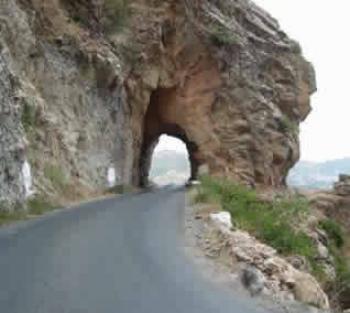

Après avoir franchi deux petits tunnels situés respectivement à 1280m et 1320m, le chemin monte à la merveilleuse source de Vili qui laisse couler une eau fraîche et cristalline le long d’une conduite et qui retombe dans une vasque en béton dans laquelle s’abreuvent les vaches et les bœufs transhumant dans les alpages voisins. Un kilomètre et demi plus loin, une piste prend naissance sur la droite ; c’est la fameuse piste du génie militaire qui passe derrière le sommet d’Azrou n’Tidjer et la grotte du Macchabée et s’enfonce dans la ténébreuse forêts des At Ouabane, au pied d’Azrou Madène. Plus loin, elle assure la jonction entre Vili et le col de Tizi n’Kouilal.

La RN 15 continue à monter, les singes magots prennent plus d’audace à se montrer et à s’agripper en véritables gymnastes aux branches flexibles des cèdres millénaires. Ils s’envoient des cris et des appels qui son inintelligibles aux hommes ; mais, on devine qu’ils sont dérangés par la présence humaine.

Nous abordons ensuite une petite merveille de la nature et …des Travaux Publics coloniaux : la Porte Civeli. Ici, la route passe à découvert dans la roche tout en laissant sur son flanc aval un petit morceau de roc en aiguille ; et c’est pourquoi on a l’impression de franchir une véritable porte de la nature. A partir de ce point, la pente devient plus accentuée, s’approchant des 10%. Une vue panoramique s’offre à la vue du visiteur le moins passionné. En face, un tableau féerique met en évidence l’imposant pic d’Azrou-nT’hor haut de 1884 m d’altitude sur les basques duquel s’accrochent audacieusement des taillis de chêne vert et de beaux bosquets de cèdres. La façade est encastrée en pente vertigineuse dépassant les 200%. Tout à fait en bas, dans une dépression très ramassée, se love miraculeusement un village dont on aperçoit bien les toitures en tuiles rouges : c’est la fabuleuse Tirourda qui donne son nom au col qui la surplombe.

Au pied d’Azrou n T’hor

Un peu plus loin, un autre village s’adosse aux pieds d’Azrou-nT’hor : c’est Takhlidjth n At Atsou qui est situé à peu près dans les mêmes conditions que Tirourda.

Sur les fossés de la route des amas de neige et des congères sont encore présents atteignant parfois plus d’un mètre de hauteur. Le dernier virage avant aigu avant le col, exposé vers l’Est mais très abrité voit son talus abondamment tapissé de neige. C’est le dernier endroit dans lequel se cache la poudreuse après avoir fondu sur l’ensemble du trajet.

A l’approche du col, un vent persistant et glacial vous enveloppe malgré le soleil suspendu sur votre tête. Jusqu’au mois de juin, le soleil n’est d’aucun secours sur ses altitudes. Sur l’exact passage de montagne, le vent est à son apogée.

Une piste prend à gauche à partir du col de Tirourda et suit rigoureusement la ligne de crête jusqu’à Tizi Ichelladhen qui fait communiquer la wilaya de Tizi Ouzou avec la wilaya de Bgayet. En cours de route, le visiteur peut admirer le pic d’Azrou-nT’hor surmonté d’un mausolée et les pelouses et les petits marécages de montagne au niveau de la magnifique source de tala Selgou.

En continuant notre chemin sur la RN 15, nous entrons dans la wilaya de Bouira. La route fait un double fer à cheval éreintant d’autant plus que la chaussée s’est complètement affaissée sur plusieurs mètres.

Un peu plus bas, une plaque nous apprend que nous sommes en plein Parc du Djurdjura et que la chasse et le dépôt d’ordure sont interdits. Après le grand lacet de route qui descend sur Aghbalou, nous arrivons à la source appelée bizarrement Aïn Zebda, un nom un tantinet excentrique sur de telles hauteurs. Cette source constitue un petit relais en germe. Outre l’eau fraîche et abondante qu’elle assure, l’endroit est le lieu de halte de plusieurs automobilistes et camionneurs pour déjeuner dans une gargote, acheter les fruits de saison et, pour les amateurs de Bacchus, s’approvisionner en liqueurs ou en boire sur place. Une animation conviviale habite ce lieu paradisiaque où l’eau fraîche et la nature sauvage se conjuguent avec la bonne humeur.

Sur le point où nous nous plaçons, s’offre à nous le versant des At M’likech (wilaya de Bgayet) avec ses villages qui sertissent la moyenne montagne. Un cours d’eau, Ighzer n At M’likech, sépare la wilaya de Bouira de la wilaya de Bgayet. Il faut rappeler ici que ce cours d’eau a toujours été une limite, au moins depuis le 19e siècle. Du temps où l’Algérie était partagée en trois départements après les lois du Sénatus Consult, ce cours constituait la limite entre les départements d’Alger et de Constantine.

Tout près de nous, nous admirons les Beni Ouamer avec Iguer Gouslène, Aït Yahia, Tinesouine, Taddart Gouadda et Tahammamt. Un peu plus loin à l’horizon, se dessinent les villages de Taghalat, Lamsallah, Orthène, Aïacha, Fdila et Taboudake.

Les villages de la commune d’Aghbalou (w. de Bouira) sont suspendus sur les hauteurs de Tazmalt qui constitue leur débouché naturel. Ivahlal avec Ighil Azem, Takerboust, qui est le chef-lieu de commune, Selloum et At Hamdoun en sont les principales agglomérations rurales.

Le col de Tirourda demeure un lieu mythique de par sa position excentrée par rapport aux principaux villages de la région, ce qui faisait de lui un lieu redouté pour les voyageurs qui devaient faire face aux bandits de grands chemins qui, non seulement dévalisaient leurs victimes, mais elles les tuaient même. Les Igawawen qui faisaient le métier de colporteurs (vendeurs d’épices ambulants) et qui se rendaient dans la région de Bordj Bou Arréridj, Bouandas, Amizour ou El Kseur voyageaient souvent en groupes pour parer à toute éventualité ou mauvaise surprise.

Du point de vue climatique, ce point constitue une zone exceptionnelle d’enneigement et de circulation des vents. Du temps où les voyageurs marchaient à pied ou sur des montures, des centaines d’entre eux furent tués asphyxiés par les rafales de vent chargé de neige et ensevelis par la suite sous des épaisseurs de neige dépassant les trois mètres. Leurs corps ne sont découverts qu’à la saison des fontes de neige.

Le col, c’est aussi le lieu de présence des fauves tel le lion dont le dernier individu signalé aurait été abattu au début du 20e siècle. De même, c’est l’endroit où se dressaient les embuscades de voleurs et de bandits. C’est cette réalité historique qui a inspiré le passage d’Aït Menguellet dans sa chanson Imesbriden chantée sous forme de dialogue en duo avec Idir en 1992:

« – Faites attention quand vous abordez le Col

Il y neige abondamment

La route est obstruée.

– Nous passerons ; il n’y a pas de voie difficile

Ni de neige qui ne fond pas entre les mains.

– Faites attention quand vous abordez la Colline

Une ombre y fait le guet.

– Si c’est une personne, nous le prendrons avec nous

Si c’est un fauve, nous en ferons notre dîner. »

Lieu d’une beauté splendide à la valeur touristique établie, aucun intérêt n’est jusqu’à présent manifesté par les pouvoirs publics à son endroit. Et pourtant, de par le passé des touristes occidentaux avaient l’habitude d’inscrire dans leurs agendas l’itinéraire Larbaâ Nat Iraten, Aïn El Hammam, le col de Tirourda, Takerboust…Ighil Ali avec L’qelaâ n’At Abbas.

Le col de Bouighyal dans l’Aurès

Une ligne légèrement ondulée, allant de Ménâa à Bouhmama et passant par Teniet El Abed, Arris et Medina représente grossièrement les limites orographique du pays de l’Aurès.

Le cœur battant de toute cette mosaïque est sans aucun doute le mythique Arris. C’est, en quelque sorte, la barycentre de cette configuration géographique et humaine propre au système montagneux auressien. Pour y arriver, nous empruntons la RN31 qui vient de Batna, passe par Lambèse, Markounda, Tiguenzaz, Foum Ksantina et El Hadjadj. La route monte laborieusement révélant à chaque virage des horizons découpés en dents de scie par les lames et les pitons des monts d’en face. Nous étions à 1200 m d’altitude sur les hauteurs de Lambèse, nous devons encore monter jusqu’à 1700 m pour que la route commence à amorcer la descente. La beauté des lieux, le panorama féerique et l’ambiance de l’authenticité vous enveloppent d’envoûtement et vous soustrait à vos préoccupations routinières et terrestres. Des sites plein de solennité dignes d’un pèlerinage païen qui nous hèlent pour aller discrètement à leur rencontre. À partir du col de Bouighyal, perché à 1682 m, le regard du visiteur plonge dans les premières pentes de la mystérieuse vallée de l’Oued Labiodh, laquelle, à 50 km plus au Sud, est sculptée en terrasses naturelles : ce sont les balcons du Rhouffi. Cette vallée prend naissance au point culminant su Chélia trônant à 2326 m d’altitude. La bassin hydrographique de l’Oued Labiodh est renforcé par les apports des monts Ichmoul et Zellatou, draine les villages et hameaux proches d’Arris : Medina, El Hadjadj, Bousedda, Tagrout Amar, Belhiout, Tahentout. Cette vallée se resserre aux gorges de Tighanimine, puis s’ouvre brusquement pour donner naissance à la pénéplaine sur laquelle reposent les bourgades de Taghit, Tiffelfel, Ghassira et Oued Labiodh. Les berges, les bourrelets et même les talus sont exploités par les mains calleuses et pleines de dextérité des hommes et des femmes auressiens. Car ici, il faut le souligner, la femme intervient dans la presque totalité des travaux des champs : semis, sarclage, arrosage, récolte. L’arboriculture fruitière, pratiquée sur des versants parfois abrupts, forme un tissu qui continue merveilleusement la forêts de cèdre perchée à 2000 m d’altitude. La montagne d’Ahmar Khaddou, tournant sa face dans la direction de Biskra, mêle ses eaux à la vallée de l’Oued Labiodh, et tout le courant liquide ira se reposer dans le barrage de Foum Kherza. La vallée continue jusqu’à Chott Melghigh, dépression au sud de Biskra ayant une altitude négative (-37 m), et que le légendaire homme politique Rabah Bencherif voulait, au début des années 1990, transformer en mer intérieure via un canal qui viendrait du golfe de Gabès (Tunisie).

Les senteurs d’Arris

Arris est une agglomération moyenne d’environ quarante mille habitants, une ancienne commune mixte du temps de la colonisation. Son territoire couvre la partie ouverte de la vallée à 1200 m d’altitude, au pied du mont Taguechrirt (1901 m). Depuis la plus haute antiquité l’habitat s’est stabilisé dans la région d’Arris ; c’est pourquoi, une certaine harmonie de l’activité agricole, jouant sur l’association des céréales, du maraîchage, de l’arboriculture et l’élevage est fortement établie. L’urbanisation, rampante, sur la plus grande partie des Aurès, n’a pas encore détruit l’ancienne typologie de la construction propre ua monde rural. Les chèvres et les moutons des bourgades limitrophes (M’zata, Bouseda, El Hamra, Tagrout Igrassirène,…) se rencontrent sur les rives du cours d’eau principal ou bien sur l’Oued El Anza, au pied de la lame rocheuse de Zellatou.

La vallée se rétrécit au fur et à mesure que l’on perd de l’altitude jusqu’aux légendaires gorges de Tighanimne qui sont excavées par la nature à 870 m d’altitude depuis l’ère tertiaire. Tout au long du défilé long et étroit qui prend parfois l’aspect d’un véritable canyon, des hameaux et des masures son incrustés dans les parois rocheuses sous formes de repaires. On rencontre parfois des chaumières et des maisons suspendues aux sommets des crêtes comme on en rencontre très souvent en Haute Kabylie. Il en est ainsi de Tabahalit, Ghiuffi, Ouled Mansour, Ouled Mimoun, villages qui, à partir de leurs hautes murailles, dominent les premières percées du Sahara septentrional. L’état des routes et des pistes, l’aspect délabré et vétustes de beaucoup de demeures nous renseignent quelque peu sur le degré de développement de la région qui reste en deçà des espérances nées de la guerre de Libération. « Malgré la beauté et le charme incontestables, se lamente un enseignant, l’on ne peut pas vivre seulement d’amour et d’eau fraîche. Une véritable politique de désenclavement s’impose avec un soutien aux vergers familiaux. Après l’agriculture et l’hydraulique, ajoute notre interlocuteur, les pouvoirs publics doivent promouvoir le tourisme. Sachez que c’est un secteur en jachère qui n’a bénéficié d’aucune infrastructure, et vous constaterez par vos propres yeux les sites magnifiques de l’Oued Labiodh. Il faut être peut être aveugle pour ne pas se rendre compte de cette réalité ».

Travaillant à Arris, notre compagnon ne cesse de parler comme un poète amoureux des falaises, des galets et des eaux cristallines de la rivière. Mais, il s’inquiète sérieusement du chômage qui pèse sur la majorité des jeunes et des taux de déperdition scolaire dans les campagnes. Qui a dit que le trafic et la consommation de stupéfiants sont l’apanage des grandes villes et des zones frontalières ? La drogue a acquis ‘’droit de cité’’ dans certaines zones très reculées des Aurès et certains bergers servent même d’intermédiaires très actifs. Des villages et hameaux situés près de Ghassira (Ouled Abed, Messaouda, Tiffelfel, Rounda, Taghit, T’Kout, …) ont commencé à s’organiser au début des années 2000 en associations s’inspirant du Mouvement citoyen de Kabylie pour revendiquer leurs droits sociaux, économiques et culturels.

Avancés dans notre itinéraire, nous sommes déjà loin de la ville de Batna, située exactement à 94 km d’ici. Et ce sont les fameux balcons du Ghouffi qui nous interpellent de toute leur force aimantée. Sur ce balcon, véritable belvédère, nous dominons du regard la lit de l’Oued Labiodh dont l’eau serpente au fond d’une gorge. Les rives immédiates de l’oued sont garnies de palmeraies et de jardins auxquels s’ajoutent l’armoise, les touffes d’alfa et d’autres plantes ligneuses très variées. Sur les falaises, nous apercevons des grottes karstiques à plusieurs endroits et qui, nous apprend-t-on, étaient habitées jusqu’à un passé récent par des hommes.

Sur presque 30 km, l’Oued Labiodh reste profondément encaissé allant de défilé en défilé. Il passe par Banian, Takroumt Aouana, atterrit à M’Chounèche, s’élargit à El Hable et, enfin, alimente le barrage de Foum Kherza, sis à 20 km à l’Est de Biskra. Un affluent de l’Oued Labiodh, la rivière Chenaouara, abrite lui aussi des beautés mystérieuses et picaresques qui ne manquent pas de merveilleusement intriguer le visiteur. La vallée de Chenaoura prend naissance à Ras Berdoun (1981 m) et draine les villages de Boucetta, Hembla, Chenaoura, El Ksar et T’Kout. Ce dernier est réputé pour ses jardins aménagés et cultivés en sous-étage à l’ombre des palmiers. Une route venant de Ghassira passe par T’Kout et monte au col de Ferhous, puis descend dans la vallée de l’Oued Tadjemoul. Ici, on rencontre une immense grotte qui s’ouvre sur la façade d’une falaise : il s’agit du refuge de la Kahina, l’indomptable reine berbère. Ce refuge est suspendu à 800 m d’altitude et est surplombé par les monts Mezbel (1566 m) et Taktioutt (1931 m), le tout faisant partie de la gigantesque façade d’Ahmar Khaddou.

Et les délices naquirent à Menaâ

La route nationale 87 longeant la vallée de l’Oued Abdi est parallèle à celle que nous avions suivie pour la découverte de l’Oued Labiodh. Cette fois, le chemin est un peu plus difficile. Nous allons monter le long de vertigineuses sinuosités jusqu’à 1733 m d’altitude, juste avant le col de Teniet R’Sass. La route et la rive dans laquelle elle est creusée son prises en étau entre deux grands sommets, le mont Boutlarmine (2178 m) et le mont Mehmel (2321 m). Nous traversons plusieurs bourgades installées dans un décor de verdure et d’exubérance à l’exemple de Tafsest, M’zala, Tletz et Tizougarine. Cap sur la petite ville de Teniet El Abed située à plus de 1200 m d’altitude au milieu d’un massif forestier qui lui a valu beaucoup de drames pendant la décennie de terrorisme. La RN 87 reliant Batna à Biskra était devenue un véritable coupe-gorge redouté par les populations locales et par les passagers. De petits villages pauvres mais pittoresques continuent à jalonner cette route et cette verte vallée : Nouader, Arbia, Chir, Ayallalaoun, Chelma et puis la mythique Menaâ. Cette dernière agglomération trône sur une plaine fertile et est protégée par le mont Bous 1789 m). Menaâ, la cité chaouie par excellence, lieu des origines et de l’authenticité berbères, assure la transition entre le l’Atlas et le Sahara, entre le sec et l’humide, entre l’austérité des déserts et l’opulente exubérance des monts et des vaux de l’Atlas. Menaâ où la poétesse Anna Greki a passé son enfance. Elle avait suivi son père instituteur dans ce canton de montagne. Née en 1931 à Batna, elle est morte le 6 janvier 1966 à Alger lors d’un accouchement. Anna était poétesse et révolutionnaire qui a embrassé complètement la cause algérienne. Elle le payera de sa liberté puisqu’elle fut emprisonnée et torturée. Instruite par le monde et la culture des Aurès, elle en reçut l’inspiration la plus féconde et la plus engagée. Dans son recueil ‘’Algérie, capitale Alger’’, elle écrit :

« Même en hiver, le jour n’était qu’un verger doux

Quand le col de Guerza s’engorgeait dans la neige.

Et si la montagne granitique sautait à la dynamite,

C’était l’instituteur, c’était dans les Aurès

À Menaâ, commune mixte d’Arris

Comme on dit dans la presse.

Mon enfance et les délices naquirent à Menaâ.

Et mes passions après vingt ans

Sont le fruits de leurs prédilections.

Du temps où les oiseaux tombaient des nids

Tombaient aussi des mains de Nadjaï

Jusqu’au fond de mes yeux chaouis »

Amar Naït Messaoud